- 「すてきテラス」とは

- よくある質問

- ご相談・お申込み

- 素敵生活サービスデスク0120-875-532受付: 8時~20時 年中無休(年末年始除く)

初秋のこの季節に「疲れがとれない」「体がだるい」といった不調を感じている方は、もしかすると秋バテかもしれません。今回は、秋バテの原因や特徴、その対策について武井智昭先生に詳しく教えていただきました。

夏の暑さによる不調が“夏バテ”なら、秋口に気温差や気圧の変化、日照時間の減少などで自律神経が乱れ、体調を崩すのが“ 秋バテ”です。

さらに夏に冷たい飲み物や冷房で内臓が冷え、胃腸が弱っていると、体温調節がうまくいかず免疫力も低下。風邪をひきやすくなったり、気分が落ち込んだりすることもあります。

女性や高齢者、冷え性や胃腸が弱い人はもちろん、子どもでも食欲がなくなったり、集中力の低下、肌荒れなどが見られることがあります。

心あたりがある方は、無理をせず、早めのケアを心がけましょう。

秋バテでは、「疲れがとれない」「体がだるい」といった不調に加えて、食欲がわかない、胃がもたれる、夜寝られない、朝起きても疲れがとれていないなどの症状があります。内臓が冷えていると症状がひどくなるケースも見られます。

また、自律神経のバランスが崩れることで、めまい、頭痛や肩こり、気分の落ち込み、焦燥感・不安感など、心と体のさまざまな不調が同時に出ることもあります。

秋バテの症状

該当しているものがいくつかあれば、それは秋バテかも。様子を見ながら体を整えていきましょう。

秋バテの症状を感じたら、まずは体を冷やさないこと。薄着は避けて、温かい飲み物や食事をとったり、ゆっくりお風呂に入ったりして体の中から温めましょう。

たんぱく質や野菜をしっかりとることも、体力回復には欠かせません。鍋やスープのように、温かくて栄養もとれる料理がおすすめです。

ウォーキングやストレッチなどの軽い運動も、自律神経を整えるのに効果的です。

まずは、自分ができそうなものから試してみてください。

温かい鍋やスープはもちろんですが、アツアツの「白身魚のホイル焼き」は良質なたんぱく質もとれて◎。料理にしょうがや香辛料を使うのもおすすめです。

職場や自宅で手軽にできるストレッチは、休憩時間など気づいたときに少しずつ取り入れましょう。

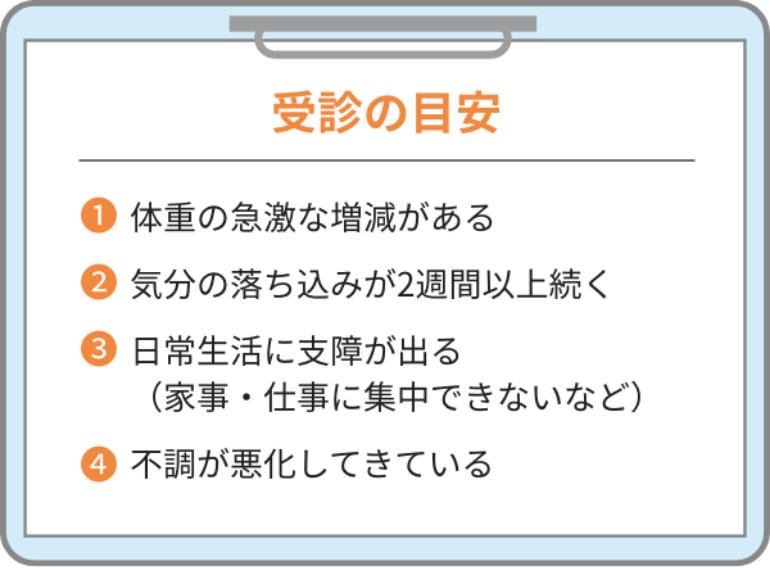

だるさや食欲不振、気分の落ち込み、こうした不調は秋バテを疑いたくなりますが、更年期や甲状腺の異常、抑うつなど、ほかの原因でも似た症状が出ることがあります。

自律神経の乱れや夏の間の冷えが原因で起こる秋バテは、運動や食事、生活習慣などの対策をすれば少しずつよくなっていきます。

一方で、症状が強かったり長引いたり、日常生活に支障が出る場合は要注意です。

見極めが難しいときは、早めに医療機関を受診しましょう。特に下の4つの症状には気をつけましょう。あまりがまんしないことも大切です。

このような症状があるときは、更年期障害、甲状腺異常、貧血、抑うつなどの可能性もあります。

武井先生のおすすめ、患者さんが実際に試して効果があった秋バテ対策です。

朝起きたときに白湯を一杯飲み、胃腸を温めます。朝日を浴びて自律神経を整えます。

納豆や味噌汁などの発酵食品や乳酸菌サプリで腸内環境を整え、免疫力をアップ。

足元から体をじんわり温め、副交感神経が優位になってよく眠れるようになります。

手足のツボや首まわりをほぐします。お灸も冷えの改善や自律神経の調整に効果的。

「夏の疲れが抜けない」「冷えてだるい」「気分が落ち込む」——そんな秋バテには、漢方薬が向いている場合もあります。漢方薬は、症状そのものよりも、その背後にある体質や心身のバランスの乱れを整えることで、少しずつ不調をやわらげていくのが特徴です。

秋の体調不良には以下の漢方がよくつかわれています。

| 補中益気湯 (ほちゅうえっきとう) |

体がだるく、疲れやすい人に。体を温める作用もあり、冷えを感じる人にも向いています |

|---|---|

| 半夏厚朴湯 (はんげこうぼくとう) |

気分の落ち込みや、のどのつかえ感に効果的 |

| 五苓散 (ごれいさん) |

めまいや吐き気、むくみがある場合に |

| 加味逍遙散 (かみしょうようさん) |

女性特有の不調や更年期の不調に |

ただし、同じような症状でも体質によって処方は異なります。漢方薬を試してみたいときは、かかりつけ医や内科医に「漢方の相談が可能かどうか」を事前に問い合わせておくのが確実です。医師に相談して、自分に合った処方をしてもらいましょう。

教えてくれたのは

武井智昭(たけい・ともあき)医師

プロフィール

高座渋谷つばさクリニック院長。内科、小児科医。心と体、社会的背景を考えたプライマリケア主治医として地域医療に携わる。