- 「すてきテラス」とは

- よくある質問

- ご相談・お申込み

- 素敵生活サービスデスク0120-875-532受付: 8時~20時 年中無休(年末年始除く)

世界のお風呂事情「欧米編」でご紹介した通り、欧米ではカラダを「洗う」ことが主で、日本のようにお風呂で「リラックス」する習慣はあまりありません。

では、近隣のアジアではどうでしょうか・・・?

実は、インドや東南アジアなどでは、お湯で洗うこと自体がない!・・・場合が多いようです。ただでさえ暑い、インドやタイなどの国では水浴が中心で、「あたたまる」必要がないからですね。

代表的な例はインドで、かの有名なガンジス川等で沐浴(もくよく)をしているイメージが強いですね。家でも水浴のみでトイレの横にシャワーがついているだけ・・・という家庭が大多数とのことです。

とはいえ、インドには日本のお風呂の原点ともなった「熱気浴」の習慣があったようです。中に窯を作った円形の建物で、薬草などを焚いて病人を発汗させたということです。病気の治療や「浄め」が目的のこの習慣が仏教とともに、日本をはじめとした東アジアに伝わり、現在の風呂に発展したという説があります。

お隣中国でも、家庭に浴槽があることは少なく、欧米と同じくシャワーのみの場合が一般的。

北京など乾燥した地方ではそもそもそんなに汚れないので、毎日お風呂に入る習慣自体がないそうです。顔と手足を洗っておわり!という感じですね。

「澡堂(ザオタン)」という公衆浴場はありますが、どちらかというとサウナのような施設で、男性が利用し、マッサージやあかすりを目的としているのだとか。

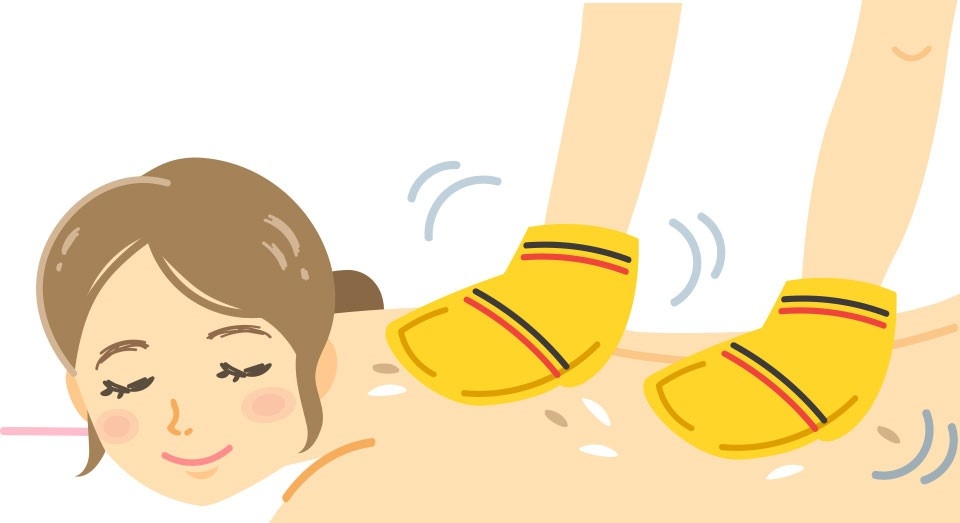

日本に近いかと思われる韓国も中国と似たような状況で、バスルームに浴槽はなくシャワー中心。ただし、週末には、日本のスーパー銭湯のような施設(チムジルバン)に行くとのこと。数種類のお風呂に入ったり、「汗蒸幕(ハンジュンマ)」という蒸し風呂を利用したりするようです。もちろん、アカスリやマッサージなどのサービスも充実していて、一日滞在してリラックスできます。日本のスーパー銭湯と一緒ですね!

では、遠く離れたアフリカは?

こちらも、東南アジア同様暑いので、水浴が中心ですが、病気の治療を目的とした「蒸気浴」などは存在しているようです。

ただ、上下水道が整備されていない場所も多く、水が貴重なので日常的にお風呂にはいることは難しいようです。

厳しい自然環境に適応するために、独特の文化を編み出した民族もいて、「一生お風呂に入らないけれど、世界一美しいヒンバ族」として有名です。

彼らは、お風呂に入る代わりに「煙浴」と「オーカ」という習慣で体の清潔を保っています。

「煙浴」は、香草を焚いて気になる部分にあてるというもの。これを1日2回行います。「オーカ」は、牛乳由来のバターと酸化鉄を含んだ岩石を砕いた粉を混ぜたもので、皮膚や髪に塗ります。こうして紫外線や乾燥から肌を守り、清潔に保つそうです。

ドレッド風に固めた頭髪と、赤くしっとりとした皮膚が「世界一美しい」といわれる所以だそうです。

というわけで、アジアの中でもやはり、独特の進化を遂げた「日本式お風呂」。

リラックスすることに重点を置いたお風呂は様々な工夫が凝らされていて、外国人には驚きのようです。

なかでも、アジア各国での評価は高く、日本のミストシャワーや浴室乾燥機などは中国、韓国でも販売されているそうです。

なんでも、外国人旅行者が日本で体験したお風呂設備が忘れられず、帰国後、自宅のお風呂を日本式に改良したいと希望するのだとか。

少し前に流行した日本製温水洗浄便座のように、日本の最新設備を備えたお風呂を「母国に持ち帰りたい」と思う外国人は多いようです。

長谷工では、そんな海外で人気の浴室ミストシャワーや浴室暖房乾燥機の取付けなど、素敵なお風呂ライフを演出するリフォームをご提案しています。

参考文献