プロに聞く 大規模修繕のツボ

工事計画の作成・設計 その考え方と手順について

これまで本誌48号では大規模工事修繕計画の手順、49号では調査診断の必要性についてご説明しました。今回は調査診断の結果を修繕委員会に報告し、大規模修繕工事の必要性について区分所有者全員に理解していただいたという前提において、次の段階である実際の工事計画の作成・設計の方法や手順をご説明します。

大規模修繕工事の設計とは

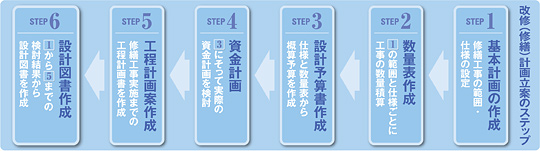

調査診断結果を受けて具体的な工事内容の設計を行います。大まかな流れとしては劣化の状況などに応じて工事範囲や修繕内容の検討から具体的な予算案、資金計画、工程計画などを検討し、最終的に仕様書としてまとめるまでの6つのステップにより改修(修繕)計画を立案します。(※下図参照)

STEP 1 基本計画ではグレードやバランスも考慮

基本計画では、まず修繕工事に関して外壁、床、壁、設備関係などといったどこを(工事範囲)、どう直す(仕様)かの設定を行います。

《Point1 まずはバランス!》

調査診断による劣化状況をもとに、次回の修繕をいつぐらいにするか(修繕サイクル)、改修(修繕)のグレードも検討します。一部だけ突出した仕様にする、逆にすぐに工事が必要になるといったことがないよう工事全体のバランスを考えることも大切です。

《Point2 ムダを省く!》

たとえば屋上防水が現在ではなく5年後に必要になるという場合。工事に足場が必要な場合には他の足場が必要な修繕工事と合わせて行えばムダがなく効率的です。工事範囲や仕様の設定はそれぞれの修繕サイクルや次回の修繕工事時期や方法も考慮して、総合的に判断する必要があります。

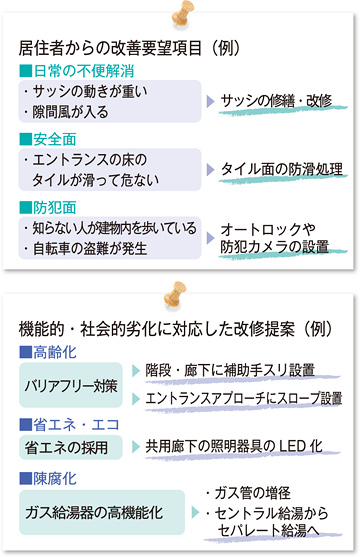

機能的劣化や社会的劣化も考慮する

ひび割れや破損など建物の傷みによる物理的劣化にとどまらず、時代や居住者のニーズに対応できているかどうか、いわゆる機能的劣化や社会的劣化に目を向ける必要があります。(47号参照)

《Point 住みやすさに配慮!》

調査診断で行われた住民アンケートや管理組合で出された意見や情報、また長期修繕計画に盛り込まれた内容などを参考に、住みやすさや資産価値向上につながる改修・改良も検討します。

STEP 2・3 予算は余裕をもって

STEP2、3で工事計画にそって1㎡、1mあたりの数量やコストなどを計算し積算表を作り、それをもとに概算予算書を作成します。

《Point 余裕のある予算を!》

予算を立てる際は修繕積立金をすべて使うことはさけたいもの。実際の工事では思いもかけない追加工事が発生する場合もあり、49号でも紹介した実数精算の場合、実際の工事費にぶれが生じることがあります。5%程度は予備予算として用意した方がいいでしょう(1億円の工事で500万円程度)。

STEP 4 資金計画は慎重に。足りない場合はローンも検討

概算予算書にそって資金内に収まるよう実際の資金計画を立てます。収まらない場合はSTEP1に戻り設計範囲や仕様を再検討します。ただしどうしても予算内に収まらない場合は足りない分のローン利用も検討します。

《Point トータルに判断!》

ローンには住宅金融支援機構などの公的融資や民間のリフォームローンがあります。それぞれ金利、手数料の有無などに違いがあるため、利用にはそれらを含めてトータルに検討する必要があります。また修繕積立金の運用には通常より利回りのいい「マンションすまい・る債」もあります。

STEP 5・6 設計図書を作成する

資金計画を受けて実際の工事のスケジュール、工程計画書を作成し、STEP1から5まで検討した結果を設計図書としてまとめます。この設計図書をもとに業者に工事見積もりを依頼します。

※この6つのステップは多くの場合、設計事務所等のコンサルタントに委託して行います。委託先や工事会社の選定については次回で詳しくご紹介します。