マンションの資産価値を考える

「“修繕計画3つのステップ”で将来にわたり良好な住環境をめざす」

マンションの居住性の良さの確保と、資産価値の維持向上の要となる修繕事業。より実効性の高い段階的な修繕計画を自ら策定し、修繕事業に取り組むマンションの事例を紹介します。

3つのステップを軸とした継続的な修繕事業

駅前再開発により商業施設が充実し、都心へのアクセスも良好な南千住駅のほど近くに建つ全338戸の南千住スカイハイツ。築37年となる本マンションでは、理事会が居住者の代表機関として、責任と緊張感を持ちながら積極的に修繕事業に取り組んでいます。

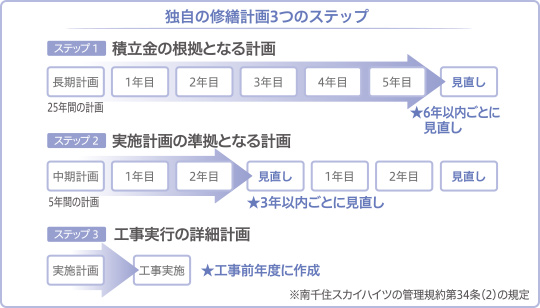

その特徴のひとつは15年ほど前から採用している『修繕計画3つのステップ』です。修繕積立金の根拠となる25年間の「長期修繕計画(ステップ1)」に加え、将来5年間の実施を前提とした具体的な「中期修繕計画(ステップ2)」を策定。これにより、修繕事業が遠い先のことではなく身近なこととして、誰もがイメージできるようになったといいます。さらに工事を遅延することなく完了するために、実施の前年度に「修繕実施計画(ステップ3)」を策定し、段階的かつ確実に修繕事業を進めていくシステムを構築しています。また長期修繕計画は6年ごと、中期修繕計画は3年ごとの見直しを管理規約に定め、計画内容の精度を高めています。

管理組合役員が1年ごとに交代する中で、こうしたシステムを継続できるよう、組織体制も強化しています。修繕業務において理事会をサポートする組織として「修繕計画実行委員会」を設置。理事会役員は通常業務に専念できるようになっています。

資金面についても、修繕積立金と修繕資金との関連性がひと目でわかる独自の「修繕資金推移表」を作成。現行のままでは将来資金不足に至る可能性を提示し、17年前に修繕積立金の値上げを行い、健全な資金状況をつくり出しています。

スムーズな合意形成へ向け

わかりやすい説明がカギ

修繕事業を推進する上でカギを握るのは居住者の合意形成です。多様な価値観を持つ人々が多く集まる大規模マンションでひとつの意見集約をすることは容易ではありません。そのため、本マンションでは修繕計画実施に際し、総会前に行う住民説明会などでは、修繕計画の完成予想図などをビジュアル化し、音声なども用いて、できるだけわかりやすく説明する手法を取り入れ合意形成への成果を上げています。

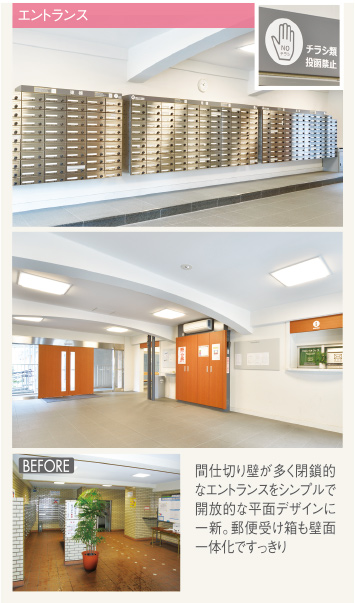

また、修繕の根拠をより居住者の共益性を高める観点から説明することも重要です。たとえばエントランスアプローチの改修の場合、劣化して見た目が悪いという動機を示しても現状のままで良いという意見も多く説得力に欠けてしまいます。

そこで、居住者の高齢化という視点から「扉が重くて開けづらい」「車いすで通りにくい」「スロープが急勾配で危ない」などの具体的なリスクを挙げ、バリアフリー化を前面に出した提案では、居住者の共感を得やすくなり、ていねいな説明を行うことで合意へ歩み寄ることができました。

さらに、居住者の意思をある程度確認するための住民アンケートは、同時に修繕項目の周知や関心を喚起する効果があるため、作成には詳細かつ的確な内容を心がけ、集計結果をビジュアルに公表するなど、居住者の理解が得やすくなるよう工夫しているとのことです。

長寿命化をテーマに

さらなる取り組みを推進

南千住スカイハイツでは、こうした緻密な修繕計画と独自の体制のもと、これまで数々のバリューアップ工事を実施してきました。その成果は、現在も販売に出せばすぐに購入者が決定するという事実が証明します。また、工事完了後、デザインが一新し、利便性も良くなったエントランスなどを見て、居住者の「マンション全体が自分自身の資産である」という意識が深まったといいます。今後もマンションの長寿命化をテーマに、将来に向けて総合的に資産価値の維持向上をめざす取り組みを継続していきます。