マンションの資産価値を考える

「設備改修でバリューアップを実現」

電気基幹設備の改修工事により安全性を向上させ、いまの生活水準に沿う暮らしに

京都府と隣接する大阪府の北部に位置し、天王山の麓にある「若山台住宅」は、緑に囲まれた閑静な住環境です。

築40年を迎えた2017年5月末、長期修繕計画に基づく電気基幹設備改修工事(電気容量アップ等を含む)が完了しました。

将来を見据えた長期修繕計画を

5階建の中層棟14棟と、11階建の高層棟2棟の全16棟・500戸からなる「若山台住宅」。電気基幹設備改修工事は、2016年8月1日から翌年5月31日の10カ月に及びました。

実現に尽力された実行委員長の巻本さんをはじめ、委員会や管理組合理事の皆さんにとって、同工事は長期修繕計画の中の大規模な改修工事のひとつとして、数年来の懸案事項だったそうです。

「以前は何か故障があれば応急措置を施すという工事が多く、築30年経った時点で、将来を見据えた長期修繕計画を立て直しました。キャッチフレーズに“暮らしを安心安全に”を掲げ、プランに則した予算を組み、1年ごとの見直しを盛り込むことにしました」と巻本さん。その計画に基づき、2013年には外壁塗装等の大規模修繕工事も終えました。

合意形成、施工への長い道のり

「総会で長期修繕計画の承認を得たとはいえ、私たちは電気に関しては素人集団です。専門知識や技術面はもちろん、住民目線で生活の質向上に取り組んでくれる施工会社にお願いしたかった」と副委員長の富田さん。施工会社を長谷工リフォームに決定するまで、そして500戸もの居住者の方々との合意形成から施工に至るまでの道のりは、決して平坦ではありませんでした。

2015年8月に改修検討会を立ち上げ、実施2カ月前に実行委員会を設置。その間、関西電力に現地調査を依頼する一方、長谷工コミュニティに相談して、工事遂行に関わる諸事をサポートしてもらうためのコンサルティング契約を交わしました。

調査により、変圧器から各建物への電気幹線の引き込み、各戸への供給状況と問題点を把握したうえで、どのような工事を実施するのか、居住者にはどのような協力が求められるのか、工事後の仕様変更やメリットは何かなど、全戸の賛同と理解をいただくために棟ごとの住民説明会を9回にわたり開催しました。

電気を安全・快適に使うために

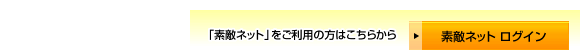

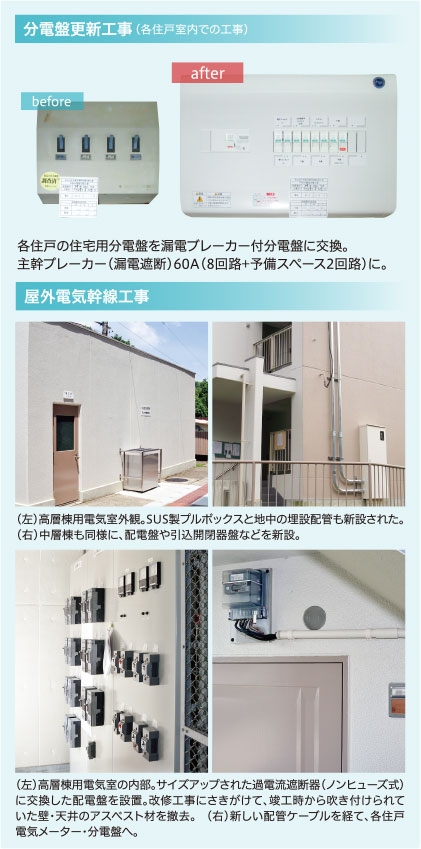

今回の工事は、電気設備の老朽化対策とともに、昨今の生活スタイルの変化に適応するよう電気容量をアップ(30A→60A)するというもの。主な工事内容は、①住戸用電灯幹線更新、②引込開閉器盤新設、③専有部各戸分電盤更新、④高層棟用電気室アスベスト対策、⑤共用電灯回路の漏電ブレーカー新設です。

なかでも③は、各住戸の分電盤を漏電ブレーカー付に更新することに。漏電事故防止のためですが、室内工事もあり在宅が必須です。お知らせチラシをこまめに配布したり、アンケートをとって個々の不安や疑問に丁寧に回答するほか、戸別訪問での工事案内や説明、実施日の相談を続けました。

また、中層棟と高層棟で電気供給方法が異なるうえ、施工当時の図面も残っていなかったため、細かい工事内容については軌道修正を要する場面も多々ありました。工事の監理を一任された実行委員会の皆さんは、毎日現場に立ち会い、変更箇所が出るたびにその要否を即決。副理事長の田中さんと連携し、管理事務所にも逐一報告、情報共有を心がけたそうです。

「工期と予算を守り、日常生活に大きな支障が出ないよう停電は最小限に。長谷工リフォームさんには全面協力してもらい助かりました」と実行委員の伊藤さん。

愛着のある住まいだからこそ

大切なライフラインである電気の安全性が高まり、容量もアップしたことで、工事終了間際の5月に開催された総会では、委員会の皆さんへのねぎらいや感謝の言葉が寄せられました。「実行委員会の皆さんには粉骨砕身していただいたので、安堵と喜びもひとしおだったと思います」と田中さんは目を細めます。この機会に、キッチンをIH化されたお宅もあったそうです。

「若山台住宅」は、バリューアップに向けた次なる長期修繕計画実施も目指しています。今後も可能な限り、個人負担なしに実施したいと実行委員会では考えています。

今回の工事完了後に、実行委員会を経て修繕の専門委員会に着任した布垣さんによると、「まずは玄関扉の改修が急務です。これは各住戸に立ち入る工事となるため、時間も労力も要すことになるでしょうね」とのこと。

「この住宅に愛着があります。私たちと同じく高齢化していますが、なんとか資産価値を下げず一緒に年を重ねていきたいです」と笑う巻本さん。皆さんの〝大切に、永く住みたい〟思いこそが、設備改修への熱心な取り組みに、そしてバリューアップにもつながっているのだと実感しました。